No hay que ilusionarse con el cuadrado redondo

Dada nuestra historia, cuando se trata de elegir un nuevo régimen monetario el optimo optimorum es inasequible. Estamos en el mundo del second best.

For an English version click here

En un genial ensayo que nada tiene que ver con la economía, José Ortega y Gasset planteó el problema de confundir ideales con realidades.

“Los ideales son las cosas recreadas por nuestro deseo—son desiderata. Pero ¿qué derecho tenemos a considerar lo imposible, a considerar como ideal el cuadrado redondo?… Tal vez lo que más diferencia la mente infantil del espíritu maduro es que aquélla no reconoce la jurisdicción de la realidad y suplanta las cosas por imágenes deseadas.

Válidas reflexiones al momento de decidir cuál es el régimen monetario que mejor asegura la estabilidad con el crecimiento. Confundir lo ideal con lo posible no contribuirá a tomar la mejor decisión.

Muchas veces se cuela en el debate la falacia del nirvana, que consiste en comparar los costos y riesgos de una dolarización oficial (tal como la definí aquí) con los de un régimen ideal pero inasequible basado en el peso (por ejemplo, como el que existe en Perú o Uruguay). Lo correcto sería compararlos con los de las alternativas posibles en la Argentina. Como ya he argumentado en otro artículo, la noción de que podemos tener un banco central competente e independiente es quimérica. Cualquier régimen que se base en ese supuesto está condenado al fracaso. Parafraseando a Ortega, es como pretender un cuadrado redondo.

Otra falacia recurrente es la del “hombre de paja”, que consiste en imaginar “una” manera de dolarizar que no funciona (pero que tampoco se parece a ninguna de las que se han implementado en otros países) y concluir que es inviable en todas sus variantes. Más útil sería imaginar de que manera sería viable una dolarización, porque no hay duda alguna de que la Argentina necesita un cambio de régimen monetario. De continuar con el peso, tarde o temprano, algún gobierno volverá a las andanzas y tendremos nuevamente una inflación alta, persistente y volátil.

Teniendo en cuenta que vivimos bajo un régimen democrático con alternancia periódica en el poder (sin duda el mejor posible), extrapolar al futuro lo que ha ocurrido en el plano fiscal desde diciembre de 2023 hasta hoy sería una ingenuidad peligrosa.

Para quienes no vivimos en un mundo de certezas, la elección de un régimen monetario implica un trade-off que requiere ponderar escenarios alternativos por su probabilidad de ocurrencia. Para simplificar imaginemos dos regímenes monetarios, uno basado en el peso (R AR$) y otro bajo una dolarización oficial (R US$). Supongamos además que hay sólo dos estados posibles de la naturaleza en términos de estabilidad y crecimiento: un escenario bueno y uno malo. Para simplificar, podríamos expresar el valor esperado (E) de cada régimen (R) de esta manera:

Donde EM es el escenario malo y EB el escenario bueno, p1 es la probabilidad de EM bajo el régimen de pesos (AR$) y p2 la probabilidad de EM bajo una dolarización. Si suponemos además que en una economía dolarizada de facto como la Argentina los ingresos por señoreaje son similares a los costos de transacción que genera la bimonetariedad, la decisión entonces se reduce a comparar el valor esperado de ambos regímenes, es decir, E (RAR$) y E (RUS$).

Supongamos también que EB (estabilidad con crecimiento) es similar bajo ambos regímenes. En tal caso, el ejercicio se reduce a cuantificar el primer término de ambas ecuaciones. En el caso de un régimen basado en el peso contamos con 80 años de evidencia. La Argentina es el país que tuvo mayor cantidad de años con una tasa de inflación entre las más altas del mundo y una caída del PBI per cápita. Si la historia indica algo, es que p1 es significativamente superior a cero y al promedio del resto del mundo.

¿Qué podemos imaginar como un escenario malo bajo una dolarización? No tenemos experiencia con este régimen. La convertibilidad es una mala proxy. La experiencia de Ecuador en los últimos 20 años nos da una respuesta: estabilidad de precios (tasa de inflación anual promedio de 2,7%) con una tasa de crecimiento del PBI per cápita de 1,7% similar al promedio de América Latina. En comparación, durante ese mismo período y enfrentando los mismos shocks externos, las cifras respectivas para la Argentina fueron 48% y 0,9%.

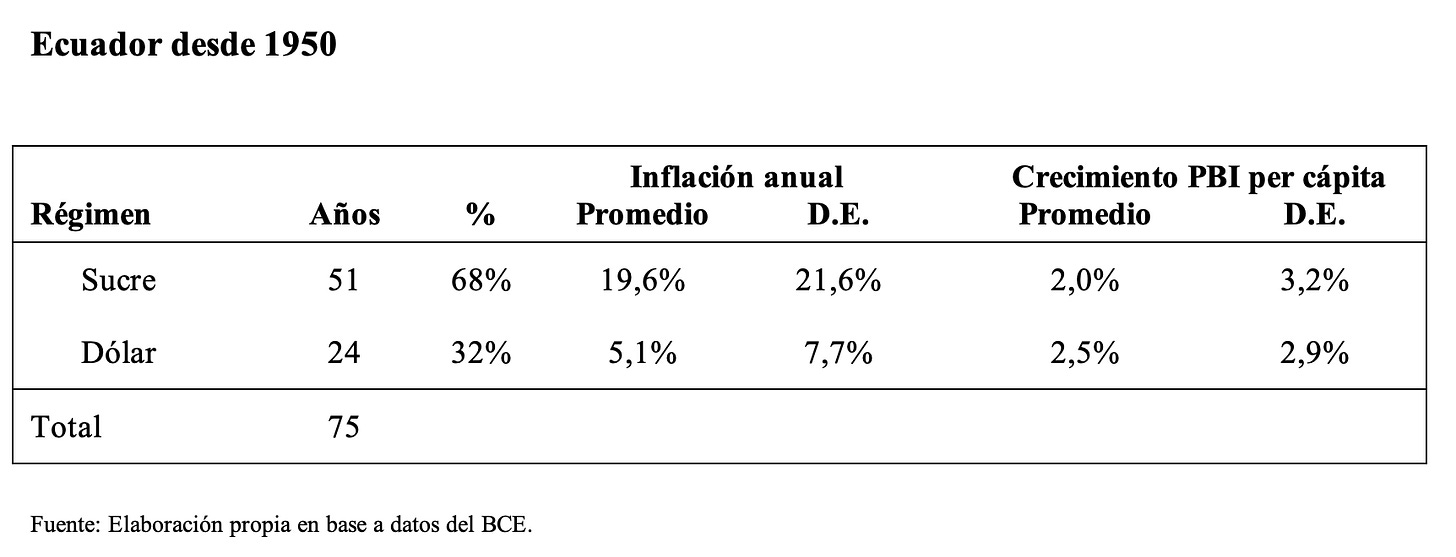

Si tomamos una perspectiva de largo plazo para Ecuador, los resultados son los siguientes:

Es decir, una inflación menor y menos volátil y una tasa de crecimiento del PBI per capita más alta y menos volátil (D.E. es la desviación estándar).

En el caso de la Argentina, los peores valores bajo el régimen del peso coincidentemente se dieron en 1989, cuando la inflación anual promedio alcanzó 3079,5% y el PBI per cápita cayó 7,7%. En el caso de Ecuador, no hubo tal coincidencia. Pero si suponemos que cualquier tasa de inflación anual por encima de 50% es igualmente perniciosa, la peor combinación bajo el régimen del sucre ocurrió en 1999, un año antes a la dolarización, cuando la inflación promedió 55% y el PBI per cápita cayó 6,4%.

Otra manera de cuantificar los escenarios buenos y malos es calcular, para el período 1946-2024, el porcentaje de tiempo en el que la Argentina y Ecuador tuvieron: a) una tasa de inflación anual superior a 8%, b) una variación negativa del PBI per cápita, c) ambas a la vez. Para el caso de la Argentina considero el régimen de convertibilidad entre 1992 y 2001 como (mala) proxy de un régimen de dolarización. No incluyo el año 2002 para la Argentina y 2020 para ambos países. En el caso de Ecuador, considero que el régimen de dolarización comenzó en 2001. La tabla siguiente resume los resultados de este ejercicio:

Los datos históricos sugieren que, para ambos países, el peor escenario en términos de inflación y caída del PBI per cápita tiene una mayor probabilidad de ocurrencia bajo un régimen de moneda propia. Es decir, para ambos países, p1 > p2. Además, teniendo en cuenta que en términos absolutos, el peor escenario bajo el régimen de moneda propia fue peor tanto en la Argentina como en Ecuador, E (R US$) > E (R AR$). Ergo, convendría dolarizar.

La metodología propuesta tiene obvias limitaciones pero sirve para ilustrar el problema. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, ningún régimen monetario asequible a la Argentina está exento de riesgos y/o costos macroeconómicos. Ninguno nos puede asegurar el nirvana. Como muestra la tabla anterior, desde hace décadas que con el peso, la economía ha alternado abruptamente entre equilibrios sub-óptimos en términos de estabilidad y crecimiento. El resultado ha sido una estanflación única en el mundo.

En última instancia, la elección de un nuevo régimen implica un trade-off. Obviamente, aunque el cálculo de probabilidades indique que para la economía en su conjunto un régimen es preferible a otro, esto no necesariamente implica que también lo sea para quien formula la política económica. Este es otro factor a considerar al momento de evaluar la probabilidad de que el gobierno decida dolarizar.

Excelente nota, como siempre. El dólar es la moneda de hecho de los argentinos pero, al mismo tiempo, Argentina es uno de los países más antinorteamericanos del planeta (hagan lo que yo digo, no lo que yo hago). Tal vez, por un tema cultural, habría que explorar otras posibilidades, como la adopción del euro en lugar de dólar de EE. UU., como propuso en algún momento el profesor Jorge Ávila.